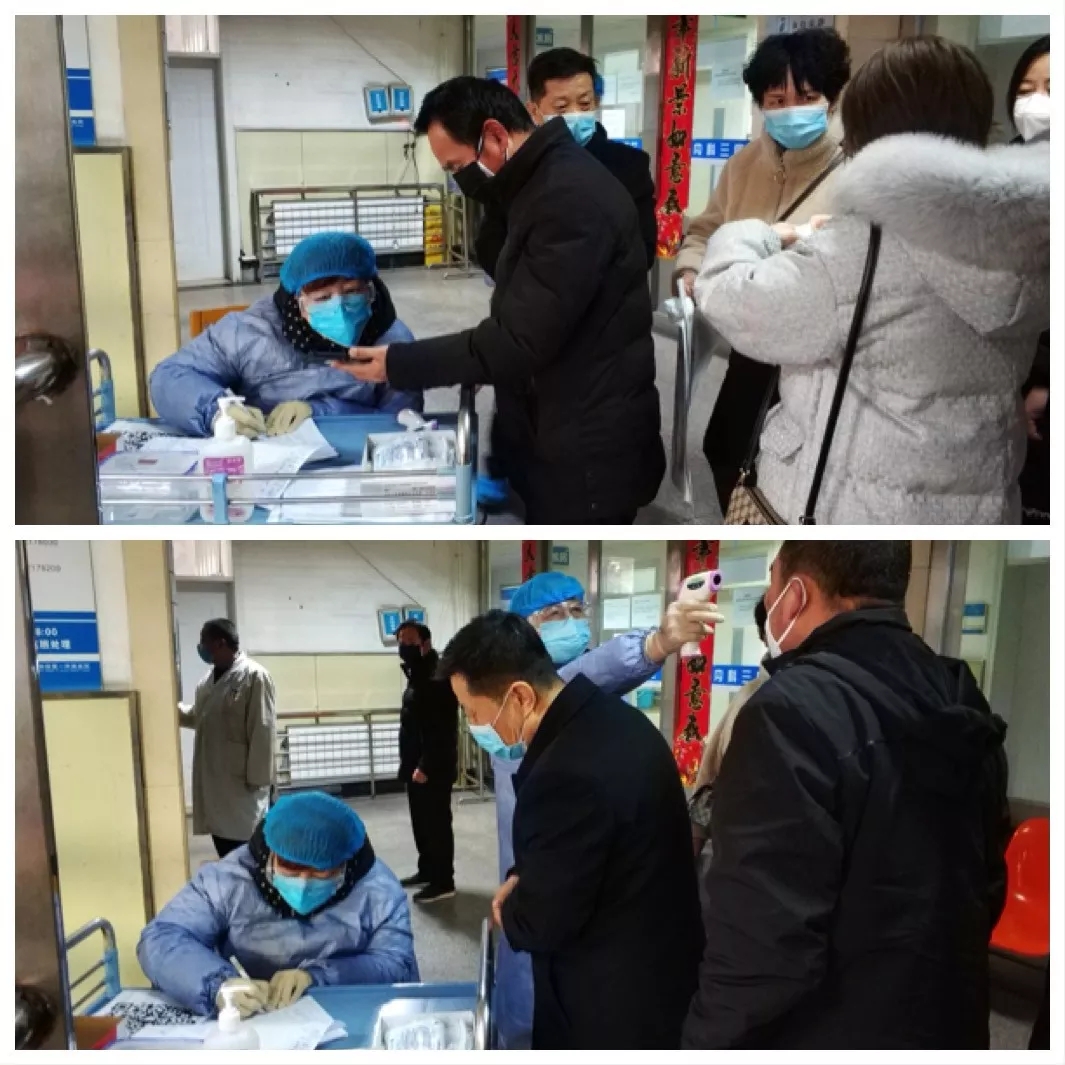

2月7日一大早,来包医一附院就诊的患者发现,无论是医院门诊大厅、急诊楼、内科楼、外科楼,十几处预检分诊点都多了一个二维码,进入人员测完体温后,扫码填写相关问题进行提交,就可以到各处就诊、检查、探望病人或者办理其他事情。

记者从包医一附院了解到,新型冠状病毒感染肺炎的疫情发生以来,包医一附院高度重视,通过严格的预检分诊流程筛查发热患者,严密防控疫情。以门诊大楼为例,尽管疫情期间门诊量骤减,但是医院从1月26日正式开诊后,每天仍有300~400人的门诊量,从1月24日到现在,共排查患者近5000多人次,其中发热患者145人。“对于每一位进入门诊大楼的人员,我们都要双测体温,反复询问是否发热、乏力、干咳,两周内有无武汉及周边地区旅行史或居住史,是否接触过武汉发热伴有呼吸道症状的患者,是否有聚集性发病或者与新型冠状病毒感染者有流行病学关联,去哪个科室就诊等问题。”包医一附院门诊大楼一楼大厅预检分诊台负责人刘晓慧告诉记者,通过测试体温和流行病学史的询问,发热患者或有旅居史或接触史的患者都要一一登记,患者也要签名确认,再由专人引导他们去发热门诊就诊。“我们登记的笔都是专用的,患者每一次签名确认,都要做消毒处理,但有的患者会有顾虑:签名笔会不会携带病毒?会不会有感染风险?”刘晓慧说,由患者自己描码提交,不仅方便快捷,节省资源,还能保证信息真实准确,最主要的就是减少了相互感染的风险,汇总数据也更方便,还减轻了各预检分诊点工作人员的工作量。

记者扫描后,直接进入“包医一附院预检分诊点登记表”界面,必填的内容除了时间、姓名、来院原因、手机号码、身份证号码等个人信息外,还有体温是否达到37.3℃、症状、两周内是否有武汉旅行居住史、流行病学史等共12项内容,完成需1—2分钟。

包医一附院计算机网络管理科副主任刘刚告诉记者,2月6日下午他接到医院要求开发预检分诊二维码的任务后,立即着手进行,对网上一个问券调查的现有模板予以修改,不到半小时就完成了预检分诊问卷二维码的开发。“扫码后手机提交信息,相较纸质信息登记,更便于后台信息的汇总和存储,我们也会将汇总信息以电子文档的形式及时反馈给相关部门。”刘刚说,根据今后疫情防控工作的实际需要和患者的使用感受,他们会进一步完善二维码,使其更符合需要、使用更方便。